Автор статьи — Олег Эмиров.

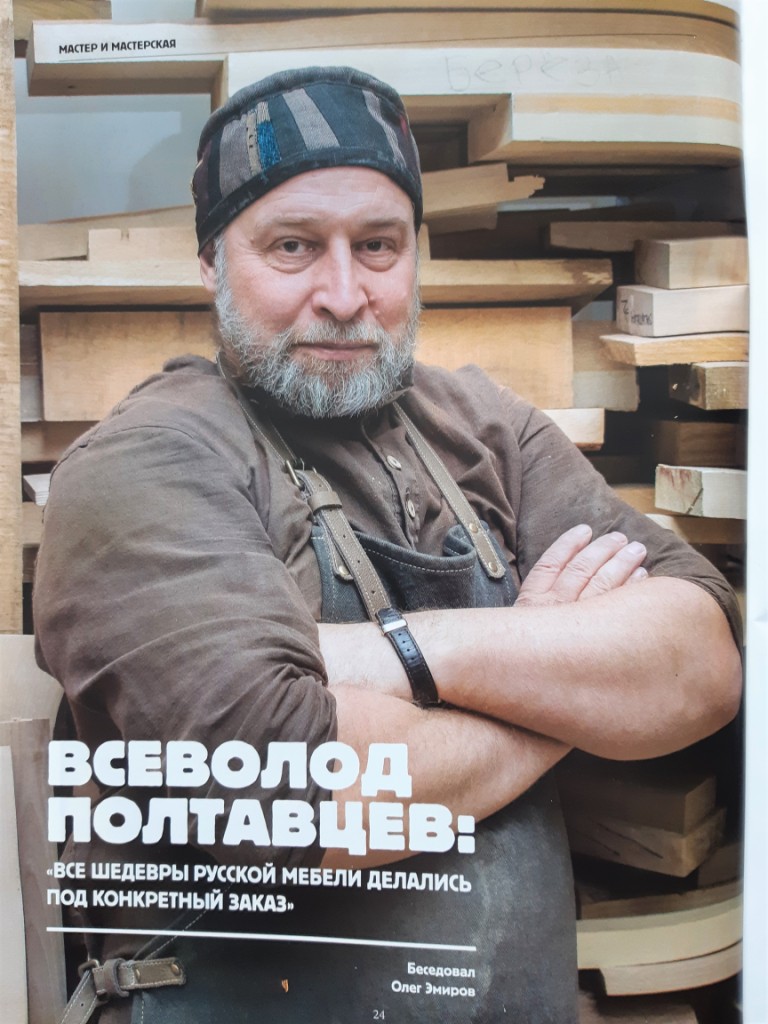

О Всеволоде Борисовиче Полтавцеве в двух словах не расскажешь. Известный мастер-краснодеревщик и реставратор, человек больших знаний и профессионального опыта, душа московского столярного сообщества и основатель собственной Школы столярного мастерства. Скоро ей исполнится 9 лет.

В беседе с Всеволодом Борисовичем затронуто много разных тем, но , так или иначе, всё вращалось вокруг прошлого и будущего столярного искусства в России.

___________________________________________________________________________________________________________

– Когда приходишь в вашу мастерскую, то помимо ожидаемых верстаков, инструмента и предметов мебели замечаешь огромное количество лошадей: они изображены на картине-маркетри, вырезаны на полках, выжжены на ручках ваших личных рубанков. Что у вас такое с лошадьми?

– Здесь всё просто: «все мы немножко лошади», а некоторые – лошади «на всю голову», как ваш покорный слуга. Действительно, полжизни с лошадьми. В первый раз я попробовал сесть верхом на Кавказе, куда мы ходили в походы, а потом, уже после армии, я искал, где можно поездить, и познакомился с конным клубом, где нашёл не только лошадей, нашёл ещё и жену. Она окончила факультет коневодства Тимирязевской академии и была одним из тренеров клуба, наш медовый месяц прошёл на крыше конюшни. И сейчас после работы третья смена – разгружать сено.

– Здорово! А портрет над вашим верстаком – кто этот таинственный старик с окладистой бородой? Предок?

– Портрет – это собирательный образ «столярного деда» кисти довольно известного художника Мельникова. Мой собственный дед тоже столярил, но по профессии был инженером, занимался наземными объектами для аэродромов. Обучить меня столярному делу он не успел – я был ещё слишком мал – но помимо памяти о нём, осталось и кое-что из инструмента. Коловороты в моём шкафу – дедушкино наследство.

– Кто же привёл вас, или что привело к столярному делу?

– Собственно, столяром я никогда не мечтал быть. Самым замечательным в дедушке было не его инженерное образование: он был хорошим художником-любителем, и вообще в семье рисовальная практика была очень неплохая: бабка (мама деда) окончила Смольный институт, там серьёзно учили рисованию. От него остался интересный архив – из всех своих поездок он привозил альбом с зарисовками. Также дома есть коллекция его картин, все они так или иначе связаны с историей нашего семейства, с родными местами и людьми. Эта способность к рисованию сохраняется в нашей семье. И я ещё в школе с удовольствием рисовал, а в училище попал только потому, что меня прельстили шесть часов рисунка в неделю: там преподавали академический рисунок, композицию и акварель, хотя и сугубо техническую. Были хорошие преподаватели из Строгановки, Архитектурного института. А столярка для меня в то время была вторична.

– И как она вышла на первое место?

– Наверно, многие испытывали на себе: хочешь ты или не хочешь, выбираешь или нет, но иногда тебя просто «ведут», и раз за разом оказываешься в нужное время в нужном месте, когда следующий шаг – единственно возможный. Провидение просто передавало меня из рук в руки. Так я попал к замечательному мастеру Юрию Александровичу Михалёву, отношение его ко мне было отеческое. Дальше, во время службы, в военном билете уже была записана специальность «столяр». А после армии, опять-таки волей случая, я попал в мастерскую замечательной реставрационной фирмы «Смирвальд», и снова в руки к хорошему наставнику. Хозяин фирмы после 90-х и распада государственных организаций, занимавшихся реставрацией – Союзреставрации, Росреставрации, Мособлреставрации – смог собрать цвет мастеров в одном месте. Было очень много музейной работы, высокий уровень предметов и серьёзное к ним отношение; и было у кого учиться, мастера подобрались с огромным опытом. В дальнейшем на базе мастерских был создан Московский Музей мебели. Поэтому училище училищем, но ни одно учебное заведение готового специалиста не даёт: основной опыт был приобретён при разборке и сборке старых предметов.

Так что умение рисовать – серьёзное подспорье. И хотя большим художником я не стал, но для мастера рисую очень хорошо. Да, я могу нарисовать портреты своих друзей и товарищей, но чаще всего использую своё умение для создания эскизов: в голове я могу провернуть любой предмет и затем отрисовать его на бумаге со всех сторон.

– Пользуетесь ли вы для этого кроме рук ещё и программными продуктами?

– Не пользуюсь. Я рисую карандашом от руки. Поначалу, когда народ начал делать красивые картинки в разных автокадах, был лёгкий комплекс неполноценности; но потом заказчики засомневались, и те мастера, которые умеют рисовать от руки, стали цениться выше.

– Если от истории вашего роста как мастера перейти к истории столярного мастерства в России – сложились ли у нас столярные традиции, насколько они оригинальны? Или наше родное – только плотницкое дело?

– С одной стороны, мы ученики. Мы всю жизнь учились у немцев, англичан, итальянцев, французов, голландцев. А с другой стороны, те же немецкие и английские мастера, попадая в Россию, тоже менялись. Русская столярка отличается от европейской, она другая. Да, зачастую какие-то формы и образы заимствовались, но русские мастера привносили свою самобытность. Поскольку не всегда удавалось работать с чертежа, они, где-то что-то прихватив на глазок, по памяти, у себя в мастерской делали уже нечто совершенно другое.

– Дело только ли в материале, или в народном характере, технологиях, культурных особенностях?

– Дело абсолютно во всём. Мебель вообще появилась у нас достаточно поздно, потому что мебельное дело тогда развивается бурно, когда есть каменное строительство: в нём присутствует мебель в современном понимании как нечто самостоятельное и передвижное (от лат. mobile). У нас же мебель была совершенно иная. Жилища-то были деревянные, чаще всего избы-пятистенки разного размера. Мебель там была организована по другому принципу: она была встроенная. Это лавки по периметру, полки, это отсутствие шкафов, потому что были кладовки, берестяные короба для хранения. Сундуки, считающиеся старинной русской мебелью, – как раз пришлый элемент. Наши столярные традиции ближе к европейскому Северу: русская и скандинавская мебель схожи и декоративными мотивами, и скромной простотой форм, в отличие от континентальной Европы.

– Но уж к XIX-то веку нам скромничать не пристало, и, скажем, русский ампир – что в архитектуре, что в мебели – ярко отличим.

– Безусловно. Да по-сути, и раньше. Если мебель времён Алексея Михайловича представлена всё же единичными дворцовыми и монастырскими предметами, то Петровская эпоха – уже время серьёзного интереса к мебели. Мастера посылались в обучение на Запад и приглашались оттуда к нам, заказывались заграничные каталоги, привозились образцы. Пётр создал культурный «плавильный котёл»: русские и западные мастера работали бок о бок, и к XIX веку уже конкурировали на равных. Хотя многие владельцы фабрик – а это уже век фабричного производства – ещё носили иностранные фамилии, но успели обрусеть. Так, знаменитый мастер Гамбс попал в Россию ещё в 70-е годы XVIII века, а уже его русские сыновья подняли мастерские.

– А как вообще было поставлено дело у Гамбса – сам ли он делал эскизы, вообще какова была его роль, помимо того, что он был хозяин и его именем называлась продукция мастерских?

– Он сам изначально много учился и был очень сильным мастером. Его учителем был Давид Рентген, работавший ещё при дворе Екатерины Великой. Он и привёз Гамбса-отца из Пруссии в Санкт-Петербург, где тот со временем стал купцом второй гильдии, выгодно женился на русской, и где родились все его пять сыновей, продолживших дело отца. Все дети получили хорошее инженерное образование – а надо сказать, что и сам Генрих Гамбс называл себя механиком, его мебель заключала в себе много скрытых механизмов.

Вообще же вторая половина XIX века – эпоха ускоренной индустриализации, появления и развития мануфактур, фабрик, заводов. Машинное производство уменьшало стоимость предметов, увеличивало их количество; усугубился разрыв между мастером, работавшим вручную, изготовлявшим качественные единичные предметы, то есть кустарём (слово, вдруг ставшее в советское время уничижительным) – и фабричным производством. Но погоня за прибылью приводила к оскудению ремесла. Поэтому любимый нами период «Искусства и ремёсел» (и в России, и в Европе) был по сути протестным движением против засилья механерии, попыткой вернуть качество и ценность предмета.

Кстати, для нашей школы это очень «выгодный» период: отказ от машинного производства родил достаточно интересные, но при этом несложные формы, концептуальные и в то же время жизнеспособные, и предназначенные именно для мастера, работающего руками. Поэтому я очень часто пользуюсь эскизами того периода для повтора предметов.

– Какое место в вашей школе отводится копированию?

– Что в наше время чаще всего предлагают обывателю? Раскрыть свои таланты, проявить себя, сделать что-то самому! Народ тут же начинает мнить себя великим художником, мастером, считать себя способным сотворить что-то нетленное, и начинается изобретение велосипеда. Не надо изобретать велосипед, его уже изобрели до нас. Не надо изобретать мебель: все возможные и лучшие формы её уже отработаны за несколько тысячелетий. Потому что история мебели – это действительно 4-5 тысяч лет. Мы стараемся вернуться к тем благословенным временам, когда в России был золотой век мебели, и не изобретать с нуля, потому что придумывать мебель может человек, имеющий большой опыт, видевший много мебели и много перепробовавший сам. Однако копируя предметы, мы не только руки приучаем к ремеслу, но и приобщаемся художественному вкусу, правильным пропорциям, хорошим линиям. Это правильный путь. Хоть и говорится «мебельное искусство», но не может быть искусства без ремесла, никакой полёт фантазии невозможен без рук мастера, без умения, приёмов, навыков. Раньше не только мастер задавал тон и моду на предметы мебели – работали архитекторы, художники, а мастер был исполнителем (это сейчас мастер считает себя также и художником). Поэтому надо вежливо относиться к наследию дедушек. Переплюнуть мы их не можем, надо чтоб хотя бы не очень стыдно было за то, что мы делаем. Поэтому и необходимо копирование. В училище барона Штиглица в Петербурге копирование было положено в основу обучения: закупались образцы, хорошие чертежи и по ним изготавливались предметы различных стилей и исторических эпох, причём по качеству копии не уступали оригиналу. Кстати, хорошо сделанная копия может не сильно уступать и в цене предмету, старше её на сто-двести лет. Старание мастера ценится не меньше чем и антикварность.

– Итак, к XX веку столярное мастерство, мебельное искусство, производство были на взлёте и продолжали бы развиваться. Но тут мы подходим к 1917 году. Был ли советский период провалом в поступательном движении мебельного искусства и столярного ремесла?

– Да, он однозначно был провалом. Порушена была не только традиция. Своё мастерство столяр должен воплощать в предметах, которые делаются на заказ. Для нашего дела самым ужасным стало то, что был уничтожен заказчик. Все шедевры русской мебели делались под чей-то конкретный заказ, начиная с Ивана Грозного. Не только возможность платить, но и высокий культурный уровень заказчика обеспечивали развитие столярного дела: и техника совершенствовалась, и декоративные материалы использовались, и вообще было к чему стремиться.

И во-вторых, мы потеряли хозяина. Если сравнить, опять-таки, мастерскую и конюшню, то во многом они схожи по организации, как и все небольшие хозяйства. Так что и раскулачивание прошлось не только по деревне. Рухнула и материальная база, и уровень заказчика, началась работа на потребу дня.

– После двух исторических обрывов – 1917 и 1990-х годов – возможно ли снова связать оборванные нити мастерства и традиции? Какова в этом смысле сегодняшняя ситуация?

– Тут опять можно вспомнить любимых лошадей. Да, государственные организации, обеспечивавшие когда-то мировой уровень таких спортсменов, как Елена Петушкова, разрушены. Но свято место пусто не бывает, и на волне подъёма интереса к конному спорту и коневодству нишу заняли частные клубы. Со столяркой история и схожая, и несколько иная. С одной стороны, появился заказчик. Хотя в нашем перманентном кризисе даже заказчики самого высокого уровня, и те… Но с другой стороны, любительское увлечение опять не даёт остыть нашему ремеслу. На первом месте не работа на потребу заказчика, а наоборот, духовная потребность людей. Люди вообще делятся на созидающих и разрушающих. Слава Богу, что для многих что-то создавать руками – внутренняя необходимость. В этом отношении столярка – благодарное ремесло. Кроме того, появились и условия. Появился слой людей, которых опять потянуло на землю. Если раньше все стремились в города, то сейчас по разным причинам (неблагополучная городская экология, возможность работать удалённо) возникло мощное противотечение: очень многие, и я в том числе, бегут из города, чтобы строить свои дома, а не жить в многоквартирных коробках. Большинство моих слушателей либо уже живут за городом, либо очень хотят там жить и готовятся к этому. Этот-то слой и поддерживает интерес к столярке. А попробовав делать что-то самостоятельно, в своей мастерской, понимаешь, что «и ноты есть у нас, и инструменты есть, скажи лишь, как нам сесть», то есть при наличии желания не хватает знаний, опыта; по учебнику не научишься, а многочисленные мастер-классы в интернете – зачастую просто дурные советы, причём бессовестные. Это обратная сторона интереса к мастерству – расцвет оголтелого дилетантства, во множестве сфер человеческой деятельности. Поэтому только тогда дело наше процветёт, когда во главе этого мощного движения любительской столярки станут профессионалы. Ну и, конечно, если нам дадут возможность жить на своей земле и работать в своей мастерской, а не как в 1917 году.

– Если говорить об опытных мастерах, могущих этим опытом делиться, – кто они, схож ли их путь в профессию с вашим путём?

– У меня путь к ремеслу как раз классический, такой же, как и у абсолютного большинства серьёзно практикующих мастеров хорошего уровня. У всех в основе лежит училище, после которого необходимо ещё на несколько лет попасть в действующие мастерские, в руки наставника, способного на конкретных заказах вывести ученика на уровень мастера. Понятно, что для этого нужно не четыре года училища, а ещё два раза по столько же.

– Есть ли надежда у нас, не будучи выпускниками училища, когда-нибудь добиться серьёзного уровня в мастерстве?

– Надо стараться! Конечно, процентов 5-7 профессионалов смогли достичь высокого уровня, будучи самоучками. Но путь ученичества экономит десятилетия.

– Существует расхожее представление: для достижения того уровня мастерства, что было в дореволюционной России, надо начинать учить ремеслу, фактически, с младых ногтей.

– Да, детей отдавали в обучение, но то были дети всё же 11-13 лет. Это сейчас пытаются подсунуть семилетних. А тем мальчикам надо было как-то прокормиться, сейчас всё же другая ситуация. И поскольку весь наш процесс связан с абсолютно острым инструментом, то это даже не вопрос интереса мальчика, а вопрос его безопасности. Отдавать в учение можно с вменяемого возраста, когда появляется соображение и адекватная моторика. Ведь и дедушки, беря в обучение подростка, за верстак-то его сразу не ставили. Мальчик жил при мастерской, вникал в процесс, в быт, служил на посылках и на подхвате, но к работе его особо не допускали, инструмент не давали. На впитывание культуры производства у него был год, в который и к нему присматривались, насколько он подходит. Терпение и аккуратность – две благодетели столяра. Если они есть, то заниматься ремеслом можно, если их нет, то это занятие бессмысленное. Так что по итогу выходим на те же 14 лет. Оставшиеся 5-6 лет это срок, необходимый для воспитания молодого мастера, способного жить ремеслом и завести семью. А дальше можно расти до уровня хозяина.

– Напрашивается вопрос: а каков верхний порог, до которого ещё не поздно начать заниматься столярным делом?

– Пока глазки видят, пока ручки не трясутся (смеётся).

– То есть, ограничения чисто физические?

– Абсолютно! Ведь делать что-либо – это же удовольствие.

– Итак, обучение необходимо. Но времена изменились: сейчас и училищ-то таких нету, в которые можно отдать ребёнка с уверенностью, что он получит профессию.

– Нету. Курс, который оканчивал Данила Евгеньевич (Логинов), получив свою корочку государственного образца, это вместо трёх-четырёх лет – десять месяцев. При этом у нас преподавали мастера. Они, бесспорно, обладали педагогическим талантом, но главное – они имели в руках реальное ремесло. Сейчас, в результате очередной образовательной реформы, преподавать в государственных учреждениях имеет право только человек с высшим образованием. А мастеров в высшей школе у нас не учат (не считая курса в Строгановке, находящегося в чахлом состоянии). Мастеров нет, а преподавать надо: в результате специальные предметы – где нужно пилить, строгать – люди, имеющие строительные специальности, пытаются по учебнику как-то освоить и что-то на эту тему рассказать. А недостаток мастеров и знаний заменяют общеобразовательными предметами. Наверное, в училищах нужна и физкультура, и экономика с программированием, но где же собственно ремесло-то?

Сейчас, с оглядкой на мировой опыт, появилось движение WorldSkills Russia. Но в отсутствие преемственности этим стали заниматься чиновники, со своими представлениями. В результате столярка вылилась в какую-то спортивно-прикладную дисциплину, кто быстрее. Это некий механистический, «цифровой» подход к человеку ремесла. Так что какая-то позитивная тенденция существует, но как преодолеть колоссальный разрыв между чиновничьим подходом и «землёй», пока не ясно. Да, на земле тоже кто-то пытается что-то делать, как я, как Фёдор Алексеевич (Бондарев), но этого очень мало.

– Получается, что с образованием беда, чиновники играют в свои игры, а Музей мебели вынужден переехать на выселки, и самая значительная за последнее время книга о русской мебели (каталог Талашкино)…

– (смеётся) …сделана немцами.

– Да. Я слишком сгущаю краски?

– Да нет, действительно, так и есть. Опять, как с несчастными лошадьми: выкосила Гражданская война, выкосила Отечественная – где не берегли, где поубивало, а где просто съели. Но самое ужасное – это Хрущовское время, когда стали сажать кукурузу, артиллерию заменили на ракеты, а большинство конных заводов директивой партии были пущены на мясо. Извели производителей, потому что у нас же механизация, у нас трактора! В очередной раз. Ну что за параллель – лошадь и трактор. Сейчас пытаются как-то восстанавливать поголовье. К счастью, не все богатые люди могут просто сидеть и жиреть. Им тоже нужно что-то для души, и рано или поздно должны появиться меценаты, как Мамонтов, Морозов, да и тот же Штиглиц, и Третьяков, и княгиня Тенишева. Я очень надеюсь, что даже при существующем расслоении на бедных и богатых, что-то изменится.

– Ждём самообразования в среде богачей?

– (смеётся) Это единственная надежда!

– А что с поддержкой ремёсел сейчас в Европе с Америкой?

–Что там происходит, мы представление имеем, а вот на чём всё это сейчас держится, сказать сложнее. Но ясно, что в Европе преемственность не пресекалась, у них не было 1917 года, да и войны такой, как у нас, тоже у многих не было. В прошлом году видел передачу о, кажется, французской мастерской, которая 200 лет находится в одном и том же здании. Там сохранились старые дедовские запасы, шаблоны и работающие станки рубежа XIX-XX веков – в них только паровую машину заменили электромоторами. Ещё бы в таких условиях не жить. А я практикую 30 лет и к месту очень привязываюсь, но эта мастерская – пятнадцатая или шестнадцатая по счёту. У моей супруги тоже сейчас энная конюшня. То есть раз в 2-3 года тебя снимают с места, и темп ты теряешь отчаянно. Да, мы к этому как-то приноровились: не заводим тяжёлого оборудования, стараемся быть мобильными. Вот в инструментальном ящике сделаны прорези под ручки – схватил и побежал.

А что касается Америки, то помимо роликов в интернете, мы лично общались с Томасом Ли Нильсеном. Персонаж он яркий и вообще мужик, в хорошем смысле, сумасшедший: если в руки к нему попадает рубанок, то он , как токующий тетерев, не видит и не слышит больше ничего, это смысл его жизни. У них ситуация интересная, потому что, во-первых, существует целая индустрия. Да, у меня есть подозрение, что она в значительной степени держится на продавцах инструмента, но они смогли создать некую субкультуру. Много населения в сельской местности, где можно обустраивать мастерские, где нет конской аренды, и с дорогами на селе у них хорошо, а пробок нет. Поэтому когда объявляется какой-либо семинар за 200-300 вёрст, они легко собирают аудиторию, чтобы встретиться и пообщаться. У них очень много инструмента (то, чего у нас вообще не было), повсюду развалы с инструментом, накопленным за пару столетий серьёзного производства. И культура их традиционной мебели – шейкеров, амишей – сама по себе провоцирует занятие столяркой, потому что эта мебель не сложна в изготовлении. Так что и место есть, и инструмент, и возможность общения, и литература с периодикой, даже наш Wood-мастер – это перепечатка с американского журнала. Кстати, у нас до революции издавался журнал «Столяр», было бы очень интересно сейчас переиздать его подшивки.

– Может быть, в нашем журнале сделать рубрику?

– Это было бы очень хорошо. А то вся литература у нас англоязычная. А они-то переиздали подшивки Woodworker’s journal 40-50-х годов. Да, так что подход у них достаточно цельный. Мебели серьёзной они не делают, но задают моду на несложные приёмы, годные для любителей. У них вообще всё сошлось очень удачно. Древесины много (у нас нет такого разнообразия палитры), на чём и основана их культура создания двух-трёхцветных предметов: играя несложными цветовыми комбинациями, можно сделать интересные предметы, не требующие большой квалификации. А образ создаётся яркий, и мода диктуется благодаря созданной ими субкультуре – у нас её пока нет, она только-только начинает складываться. Хорошо, что есть интернет, он сыграл объединяющую роль, стало проще знакомиться, появился форум «Мастеровой», журнал Wood-мастер, который хоть и не процветает, но жив. С большим успехом проходят столярные фестивали, уже 15-й по счёту; а начинались они, как «пивной путч», хоть и не в пивной, а в гараже: мужики познакомились в интернете и решили встретиться, пообщаться. Собрались в гараже раз, собрались два, потом площадка стала мала, стали арендовать территорию, а теперь эта частная инициатива превратилась в явление уже не только всероссийское, но и международное, приезжают все – японцы, американцы, англичане.

– Ну и жизнь вокруг вашей школы и магазина рубанков – тоже объединяющая площадка.

– Мастера всегда держатся «кустами», живут объединениями, знают и друг друга, и заказчиков. И здесь огромное спасибо Сергею Фёдоровичу (Гололобову): он смог подхватить это падающее знамя и поднять его на новую высоту, множество нарождающихся инициатив ему удалось объединить в некую общность. Но мы и сами тяготеем к этому, потому что выживать лучше коллективно. Так что тенденция к уплотнению очевидна, а если есть и лидер, который является хорошим организатором, то какая-то надежда появляется. В Православии главное соборность, а в нашем случае – общественность: одному человеку ни к Господу Богу, ни к высокому начальству не достучаться (смеётся). Так что представляя какой-то значительный круг, выступая от лица общественного, культурного слоя, я думаю, можно пытаться что-то сделать.

– Хорошо, вернёмся к временам, когда и мастерство процветало, и на государственном уровне поощрялось. В дореволюционных мастерских учили только мальчиков, соответственно, и мастера были только мужчины. В вашей школе я вижу, что есть ученицы, и судя по некоторым работам, успешные.

– Да, у меня тоже когда-то было представление, что столяр это сугубо мужская профессия, и моя рабочая практика говорила о том же самом: я не видел женщин-столяров. Есть смежные специальности, например позолотчица, есть декоративная отделка, создание маркетри, всё это женщины с успехом делают, но вот строгать – нет. И когда началась школа, я несколько скептически отнёсся к появлению барышень, но очень быстро поменял своё мнение. Выяснилось следующее. У нас на 20 мужиков максимум 5 барышень, а обычно две-три. Я постоянно выкладываю учебные работы, но, разумеется, не все. Так вот если посмотреть отобранные работы, то выходит баш на баш, причём у барышень работы зачастую более интересные, более аккуратные, а сами они прилежнее, чаще доводят труд до конца, и несмотря на то, что их в 4-5 раз меньше, результат получается такой же, как у всех остальных мужиков. Почему не было раньше женщин-столяров понятно: если действительно честно заниматься профессией, то это физически тяжёлый труд. В любом случае всё начинается с доски-пятидесятки, а она тоже не лёгкая. Но сейчас, когда это всё-таки хобби и кругом столько мужчин, перекидывать доски необходимости нет, крупных предметов мы не делаем, работаем в удовольствие. Хорошие инструменты ипомощь механерии, женская усидчивость, внимание, аккуратность – всё это в сумме даёт очень хороший результат.

– А продолжают ли женщины, да и все остальные заниматься столяркой по окончании школы, насколько успешно?

– Продолжают, и это немалый круг людей. Да, ученики практикуют после школы и очень часто приходят, показывают, хвалятся тем, что сделали, и честное слово, есть чем хвалиться. Я испытываю гордость, видя, что учение не пропало впустую, что народ продолжает практиковать, и получаются предметы всё лучше и интересней. И заданное направление – оно читается. И я особенно горжусь, что за 8 лет существования школы появилось 8 мастерских, которые открыли мои слушатели – и опять половина женщины. Вообще это тоже интересная тенденция: с одной стороны, и многие профессионалы сидят без работы в кризис и в отсутствие заказчика. А с другой стороны, дилетанты смотрят на мир другими глазами, находят свою стезю, и даже если не хватает знаний и навыков, то есть большое желание и свежий взгляд.

– Значит, достаточно иметь базовые навыки, и при наличии головы на плечах и прилежания, можно двигаться в профессии самостоятельно?

– Так мы же на этих принципах и существуем! Ведь создание предмета для нас не самоцель. Наша задача – именно дать базу. А предмет её только закрепляет, чтобы народ мог дальше практиковать сам. Для меня дико слышать, что, допустим, на рекламируемых курсах резчиков не учат точить стамески. Подошёл с тупой стамеской к мастеру, дал ему сто рублей, он тебе заточил. То есть без их мастерской ты сам практиковать не можешь. У нас принцип противоположный – мы как раз и начинаем с заточки стамески, и вообще пытаемся донести логику обустройства мастерской, чтобы в дальнейшем можно было её оборудовать под себя.

– Не знаю, каковы амбиции ваших учеников, но наверняка есть какая-то часть желающих стать именно мастерами. Какие качества необходимы для успешной карьеры столярного мастера – навыки, умение находить общий язык с заказчиком?

– По моим наблюдениям и желание, и умение общаться, и свежий взгляд, и организаторские способности – это всё играет роль. Если есть профессиональная база, то можно её развивать, чему-то доучиваться. Мастер – это не инструмент; и даже не всегда руки и умения. Мастер – это идеолог. Сформировать собственное ви́дение и суметь передать его другим – это, наверно, главная задача мастера. Сейчас жизненно необходимо задать уровень мастерства, в этом смысл и школы, и всей нашей деятельности. Меня учили хорошо, и теперь, в зрелом возрасте, пришла пора отдавать долги.